Stefan Forster über Qualität als Nachhaltigkeitskriterium

Nachhaltigkeit, Klimaschutz, modulares Bauen und Nachverdichtung: Im Gespräch mit dem Fachmagazin betonprisma spricht Stefan Forster über aktuelle Veränderungen im Wohnungsbau.

Herr Forster, was hat sich in den letzten Jahren bezüglich der Lebensräume, der Qualitäten der Städte und insbesondere bezüglich der Wohnbedürfnisse der Menschen geändert?

Stefan Forster Unser letztes Gespräch fand 2009 zum Thema Familie und Wohnen statt. Heute würde ich sagen, dass es eher schlimmer geworden ist. 16 Jahre sind ein zu kurzer Zeitraum, in dem sich die Ansichten der Menschen über das Wohnen grundsätzlich hätten ändern können. Allerdings gibt es – denken wir an Corona oder die ansteigenden Temperaturen – schon entscheidende Faktoren, welche das Thema Wohnen beeinflussen. Während der Coronazeit waren die Familien in ihren Wohnungen gefangen, oft auf zu wenig Raum.

Die Freiräume an den Wohnungen erhielten damit eine zentrale Bedeutung. Hinzu kommt, dass der öffentliche Raum durch sommerliche Hitze stark belastet und damit schwer nutzbar geworden ist. Unter diesem Aspekt müssen wir den Menschen heute mehr an die Wohnung angedockten Außenraum zur Verfügung stellen. Er dient zum einen der Konfliktvermeidung innerhalb der Familie und zum anderen schafft er die Möglichkeit, bestimmte Funktionen wie Schlafen oder Essen nach draußen verlagern zu können.

Wir müssen den Anspruch entwickeln, Gebäude zu bauen, die ewig halten.

Aus diesen Gründen planen wir idealerweise mit größeren, zwei Meter tiefen Loggien und Balkonen. Wir sprechen hierbei über mehr Wohn- und Lebensqualität für die Menschen. Diese Haltung steht im Gegensatz zu den Qualitätsanforderungen für den sozialen Wohnungsbau und den Anforderungen an den gewünschten „kompakten Wohnraum“ – derzeit oft diskutiert mit dem Ziel, Wohnflächen zu reduzieren und damit Mieten bezahlbar zu machen.

Früher hatten wir Dreizimmerwohnungen mit ca. 86 Quadratmetern, heute werden ca. 70 Quadratmeter angestrebt – eine Größe, die sich meiner Meinung nach für die Nutzung durch drei Personen als schwierig erweist. Zu den aus den letzten Jahren gewonnenen Erkenntnissen gehört auch das Wissen, dass sich eine Pandemie wie Corona durchaus wiederholen kann.

Folgen Ihre Auftraggeber diesen Erkenntnissen und Ihren Lösungsvorschlägen?

Die Priorität liegt bei unseren Auftraggebern vorwiegend bei den Baukosten. Große Loggien und Balkone sind zwar konstruktiv kalte Elemente, also mit relativ günstigen Baukosten verbunden, gehen aber nur zu 50 Prozent ihrer Fläche in den Mietpreis ein. Im sozialen Wohnungsbau sind dies sogar nur 25 Prozent. Der Gesamtmietpreis und damit die Mietfläche sind natürlich nach oben hin immer gedeckelt. Somit ist unser Bestreben nach möglichst großen Außenbereichen für die Wohnungen fast vergebens, da die Bauherren diese Flächen nicht bei der Mietfläche anrechnen können. Dieses Beispiel zeigt, dass eine Vielzahl an Normen, Gesetzen und Richtlinien für den sozialen Wohnungsbau eigentlich nicht mehr zeitgemäß sind und den heutigen Lebensanforderungen nicht gerecht werden.

Der Wohnungsbau befindet sich heute in einer Umbruchphase, geprägt u. a. von Nachhaltigkeit und Klimaschutz, modularer und serieller Bauweise und nicht zuletzt Nachverdichtung. Wie hierarchisieren Sie diese Herausforderungen? Wo müssen wir wie anfangen?

Wir haben die Aufgabe, für diese Themen – insbesondere Nachhaltigkeit und Klimaschutz – Lösungen zu finden. Nicht alles, was derzeit propagiert wird, findet unsere Zustimmung. Die Anforderung, Gebäude wieder zu demontieren, sortengerecht aufzubereiten, um sie nachher wieder zusammenbauen zu können, halte ich für eine sehr studentische Sichtweise. Ich bin der Meinung, dass die architektonische Qualität als Nachhaltigkeitskriterium definiert werden muss.

Wir müssen den Anspruch entwickeln, Gebäude zu bauen, die ewig halten. Das mag jetzt zwar eigentümlich klingen, aber wir verfolgen den Ansatz, sowohl architektonisch als auch qualitativ so gut zu bauen, dass man erst gar nicht auf die Idee kommt, unsere Gebäude später einmal auseinanderzunehmen oder sie abzureißen. Wir arbeiten deswegen auch gerne mit langlebigen Materialien. Der Klinker beispielsweise hat etwas Haptisches und Warmes. Gleichzeitig bietet er Dauerhaftigkeit und Alterungsfähigkeit.

Was bedeutet Nachhaltigkeit für die Grundrissplanung von Wohnungen?

Der Nachhaltigkeitsanspruch muss sich auch in der Grundrissplanung widerspiegeln. Grundrisse müssen sowohl Nutzungsänderungen des Gebäudes als auch Änderungen der Wohnungsgrößen ermöglichen. Wir haben für uns festgestellt, dass Skelettbauten – also Bauten mit Stütze und Platte im Sinne Corbusiers – sehr gut unserem Anspruch an Flexibilität gerecht werden.

In diesem Zusammenhang nenne ich gerne ein Beispiel: Ich bin in einem Dorf in Rheinland-Pfalz aufgewachsen. Im Nachbarort gab es eine Sporthalle, Anfang 1900 aus Sandstein gebaut. Später fungierte dieses Gebäude als Krankenhaus, dann als Unterkunft für Soldaten, nach dem Krieg als Kino und später als Disco. Heute beherbergt es ein Restaurant. Die Fassade des Gebäudes ist niemals saniert worden, sie sieht auch heute noch makellos aus. Das Gebäude hat im Laufe der Zeit sehr verschiedene Funktionen erfüllen können, ohne dass man es aufwändig hätte umbauen oder verändern müssen. Somit ist es für mich absolut nachhaltig.

Sprechen wir über die Potenziale des seriellen Bauens.

Die Herstellungsprozesse auf der Baustelle haben sich seit Jahrhunderten kaum verändert. Bis vor wenigen Jahren wurde auch in den Architekturbüros mit der Reißschiene, wie im Mittelalter, gearbeitet. Nachdem es uns die Automobilindustrie und andere Branchen vorgemacht hatten, gelang relativ spät der Umstieg auf Computer und CAD. Das Gleiche gilt für die Prozesse auf der Baustelle. Wir müssen mit einem höheren Vorfertigungsgrad der Bauteile auf die Baustelle kommen, schon aus dem Grund, weil wir nicht mehr über genügend Handwerker verfügen.

Durch die heutige Fixierung auf den Baupreis besteht jedoch die Gefahr, dass wir die Fehler der 1960er- und 1970er-Jahre wiederholen, indem wir wieder gesichtslose Trabantenstädte entstehen lassen. Es ist zudem ein weit verbreiteter Trugschluss, dass serielles Bauen billiger sei. Architektinnen und Architekten sind heute umso mehr gefragt, sowohl eine gute Bauqualität wie auch formale Qualität einzufordern.

Welche Potenziale bietet die Nachverdichtung?

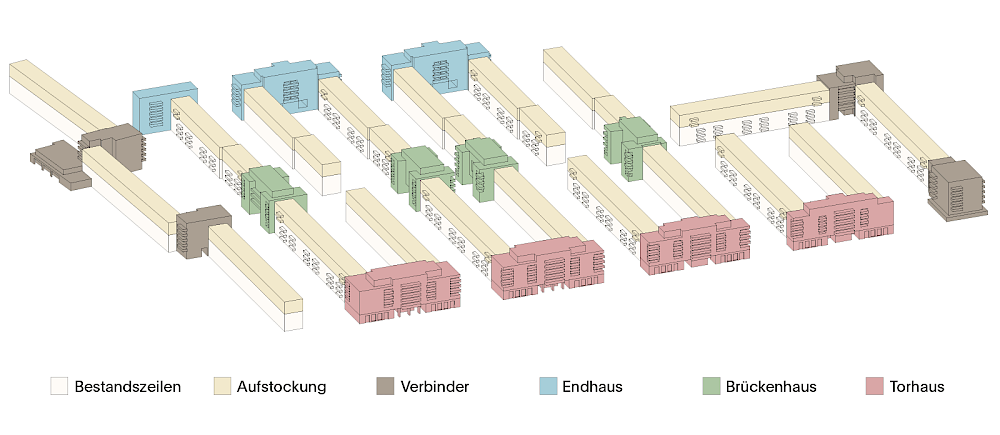

Mit der Platensiedlung in Frankfurt haben wir in den letzten Jahren das derzeit in Deutschland größte – und sicherlich auch beispielhafteste – Nachverdichtungsprojekt realisiert. Der Bestand wurde zweigeschossig aufgestockt, durch Anbauten an die Wohnzeilen wurden urbane Räume geschaffen. Dieses Beispiel könnte Schule machen. In der Regel scheitern aber solche Vorhaben an Systemfehlern, die wir uns selbst auferlegt haben. Denn unsere Baugebiete sind mit Bebauungsplänen übersät, welche den Gebäudebestand fixieren. Für Projekte wie die Platensiedlung sind großflächige Befreiungen erforderlich, um keine neuen Bebauungspläne erstellen zu müssen, was in der Regel fünf Jahre dauert.

Natürlich benötigen wir eine höhere Dichte, schon aus klimatischen Gründen. In italienischen Städten finden wir es schön, wenn man sich über die Straße hinweg von einem Gebäude zum anderen „Guten Tag“ sagen kann. Wenn wir hier in Deutschland unsere Gebäude enger zusammenstellen wollen, beschweren sich die Bewohner über zu große Verschattung und zu große Enge.

Hier muss aus klimatischen Gründen ein Umdenkungsprozess in Gang kommen. Vielleicht ist es ja ab und an besser, ein Gebäude nach Norden hin auszurichten oder zum Innenhof hin zu wohnen – als zur Straße und der Hitze ausgesetzt zu sein. Himmelsausrichtung und Sonnenlicht bekommen plötzlich eine andere Bedeutung. Wir müssen nachverdichten, höher bauen, den Flächenverbrauch begrenzen. Aber all das scheitert an unseren zahlreichen rechtlichen Restriktionen. Wenn wir diese nicht überwinden, sehe ich schwarz.

Sie sagten, dass wir auch die architektonische Qualität als Nachhaltigkeitskriterium werten müssen. Welche Rolle spielt dabei das Material? Sie arbeiten viel mit Klinker, Ziegel und Grundgerüsten aus Beton, bei der Platensiedlung mit Holzmodulen.

Bezüglich des derzeitigen Hypes um das Thema Holzbau bin ich etwas zwiegespalten. Einerseits soll derzeit alles aus Holz gefertigt werden, andererseits benötigen wir CO₂-speichernde Wälder. Wir sprechen vom Regenwald, der für unser Weltklima verantwortlich ist – und gleichzeitig holzen wir Wälder ab. Das kann nicht unsere Zukunft sein. Fällt man einen 70 Jahre alten Baum und nutzt ihn für den Hausbau, so ist das CO₂ im Gebäude gespeichert. Gleichzeitig aber muss ich ca. 30 neue Setzlinge pflanzen, um die Umweltbilanz positiv zu gestalten und den Verlust des Baumes auszugleichen. In der Konsequenz müssten wir in Deutschland großflächig aufforsten und dazu auch brachliegende Agrarflächen nutzen.

Wir selbst sind, auch wenn wir bei der Platensiedlung aus Gewichtsgründen mit Holzmodulen gearbeitet haben, nicht die großen Holzbauer. Wir bevorzugen langlebige Materialien wie Klinker, Ziegel und CO₂-reduzierten Beton. Unsere Erfahrungen zeigen, dass Umbauten von Betonskelettbauten, beispielsweise von Büro- zu Wohngebäuden, einfach und problemlos möglich sind. Ich bin mir nicht sicher, ob so etwas auch mit Holzbauten möglich ist.

Ich bin Architekt, ich setze mich für Werte ein. Dazu gehört die Langlebigkeit. Auch wenn es jetzt etwas pathetisch klingt: Als Architekt geht es mir auch darum, etwas zu hinterlassen, das mich überdauert. Im Idealfall wird mein Gebäude unter Denkmalschutz gestellt und niemals abgerissen. Das mag jetzt etwas eitel klingen, aber der Denkmalschutz berücksichtigt ja auch stets den gesellschaftlichen Wert eines Gebäudes, also die positiven Auswirkungen, die das Gebäude auf die Gemeinschaft und die Umgebung hat.

Wir bevorzugen langlebige Materialien wie Klinker, Ziegel und CO₂-reduzierten Beton.

Niklas Maak wies kürzlich in seinem Beitrag über den Wohnungsbau in Deutschland in der FAZ unter dem Titel „Wohnungsmangel in Deutschland. So können wir nicht weiterbauen!“ darauf hin, dass es einer neuen Umbaukultur bedarf, dass wir nicht mit den nächsten Bauturbos in die nächste Gebäudetristesse verfallen dürfen. Wie schätzen Sie das ein?

Sicherlich hat die Qualität dessen, was in den letzten Jahren gebaut wurde, nachgelassen. Schauen wir uns Neubaugebiete an, so sehen wir, salopp formuliert, weiße Kisten mit vertikalen, dunklen Schlitzfenstern und Balkonen, die auf die Straße auskragen. Wir sehen einen Einheitsstil, der keinerlei kulturelle Qualität hat. Die Medien beschränken sich in ihrer Berichterstattung über neue Wohngebiete auf das Herunterbeten der Anzahl der neu geschaffenen Wohnungen. Die Qualität der neuen Wohngebiete interessiert niemanden. Das bedeutet auch: Wir Architektinnen und Architekten sind eigentlich im Verschwinden begriffen, weil die architektonische Qualität, die Lebensräume, der Stadtraum keine Rolle mehr spielen.

Warum ist das so?

Weil die Baukosten zu hoch sind. Für mich ist daher die Kardinalfrage: Wie lassen sie sich reduzieren? Im Bericht der Baukostensenkungskommission von 2015 war bereits zu lesen, dass die Baukosten von 2005 bis 2015 um 20 bis 30 Prozent gestiegen waren. Jedes neue Gesetz, jede neue Verordnung hat das Bauen in den zehn weiteren Jahren weiter verteuert. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Baukonstruktion, Schallschutz, Wärmeschutz, Barrierefreiheit – wenn wir diese Vorgaben nicht konsequent angehen, werden wir die Baukosten nicht senken können. Warum muss eine Wohnung 20 Grad warm sein, wenn draußen Minustemperaturen herrschen? Warum müssen Wohnungen einen Schallschutzwert von 54 dB zur Nachbarwohnung aufweisen? Teilweise nicht nachvollziehbare Vorgaben haben die Baukosten nach oben getrieben. Diese Bedingungen lassen uns am Ende keine Möglichkeit für die Gestaltung der Gebäude.

Natürlich gibt es inzwischen Ansätze, die eine Besserung erhoffen lassen, wie die Gebäudeklasse E und den Hamburg-Standard. Die Lösung allein im seriellen Bauen zu suchen, sehe ich jedoch kritisch. Wenn wir das Bauen allein seriellen Herstellern überlassen, werden wir bald auch keine Architektinnen und Architekten, keine Treuhänderinnen und Treuhänder der Bauherren, keine Kommunikationspartner für die Städte und Kommunen mehr haben – niemanden, der verantwortlich zeichnet für den Raum und für die Architektur.

Trotz all dieser Herausforderungen ist Ihr Büro seit Gründung im Jahr 1989 erfolgreich.

Die letzten drei Jahre waren aufgrund der Steigerungen bei Baukosten und Zinsen für uns äußerst herausfordernd. Mit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine hatten wir alle unsere Projekte in Russland umgehend gestoppt. Inzwischen widmen wir uns neben dem Wohnungsbau den immer wichtigeren Transformationsthemen. So führen wir derzeit das aus den 1980er-Jahren stammende Hauptgebäude der Sparkasse Vorderpfalz, am Rande der Speyerer Altstadt zwischen Dom und Hauptbahnhof, durch teilweisen Rückbau, Umbau und Erweiterung auf eine klare Grundfigur zurück.

Im Rahmen des bestehenden Bebauungsplans wird das Ensemble weiterentwickelt. Künftig beherbergt das Gebäude neben den Räumlichkeiten der Sparkasse eine kleine Gastronomieeinheit, weitere Gewerbeflächen sowie einen Mix aus frei finanzierten und geförderten Wohnungen. Für uns ist es ein Modellprojekt für den Umgang mit in die Jahre gekommenen großen innerstädtischen Gebäuden. Es geht darum, vorhandene Grundstrukturen zu erhalten und zeitgemäß in multifunktionale Gebäude umzubauen.

Ich bin Architekt, ich setze mich für Werte ein. Dazu gehört die Langlebigkeit.

In Düsseldorf haben Sie gerade das Wohnprojekt „Hagener Straße“ realisiert.

In diesen herausfordernden Zeiten haben wir das Glück, mit einigen sehr guten Bauherren zusammenarbeiten zu dürfen. So haben wir für die Genossenschaft WOGEDO aktuell das Projekt „Hagener Straße“ realisiert. Das aus 16 Wohnhäusern bestehende Quartier im Stadtteil Gerresheim im Osten von Düsseldorf ist das Ergebnis eines intensiven Werkstattverfahrens, bei dem sowohl Genossenschaftsmitglieder als auch Anwohnerinnen und Anwohner eingebunden wurden.

Die Neubauten ersetzen den nicht mehr sanierungsfähigen Bestand entlang der Hagener Straße durch je drei neue Baukörper auf jeder Seite. Die Zwischenräume schaffen Durchwegungen, die den Stadtteil mit der Umgebung vernetzen. Der städtebauliche Entwurf folgt dem Prinzip der Rhythmisierung und Gliederung, wodurch die Baukörper als eine Einheit wahrgenommen werden. Fünfgeschossige Kopfbauten akzentuieren die Eingänge des Quartiers an West- und Ostseite. Mit plastisch gestalteten Straßenfronten – eingeschnittenen Eingängen, auskragenden Erkern und variierenden Traufkanten – entsteht ein lebendiges Fassadenbild aus hochwertigem, warmtonigem Klinker.

Insgesamt umfasst das Projekt 187 genossenschaftliche Mietwohnungen, die sich durch hohe Flexibilität der Grundrisstypen auszeichnen und für unterschiedliche Haushaltsgrößen geeignet sind. Die Erdgeschosswohnungen verfügen über private Gärten, die oberen Geschosse sind mit Balkonen, Loggien oder Dachterrassen ausgestattet. Ergänzt wird das Wohnangebot durch eine Kita und gemeinschaftliche Einrichtungen wie ein Waschhaus und ein Teehaus – Orte, die das genossenschaftliche Miteinander fördern.

Die Wohnungen sind zwischen 37 und 112 Quadratmeter groß und richten sich mit Zwei-, Drei-, Vier- und Fünfzimmerlösungen an ein breites Spektrum von Bewohnern. Zwölf Prozent der Wohneinheiten werden vollständig CO₂-emissionsfrei betrieben. Mit 52 Prozent preisgedämpften Mietwohnungen wird hier auch ein klares Zeichen für bezahlbares Wohnen gesetzt.

In Aschaffenburg haben Sie das Neubauprojekt Schopenhauerstraße mit 126 Wohnungen fertiggestellt.

Im Auftrag der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Stadtbau Aschaffenburg GmbH konnten wir hier ein Projekt realisieren, das sich ganz wesentlich von den üblichen Wohnungsbaukisten unterscheidet. Auch hier haben wir versucht, gegen den Mainstream zu steuern und unsere eigene Messlatte bezüglich Qualität und Gestaltung anzulegen. So ist es uns gelungen, durch den Einsatz von Ziegeln auf das unsägliche WDVS-Fassadenmaterial verzichten zu können. Dieses Gelingen von Projekten ist immer abhängig davon, mit wem wir sie realisieren.

Mit Genossenschaften und Wohnungsbaugesellschaften, also Institutionen, die gemeinnützig unterwegs sind, haben wir immer gute Erfahrungen. Eben weil wir hier stets auch eine Art von Gemeinschaftsgefühl entwickeln, wenn es um bezahlbaren Wohnraum einerseits und Qualität und Baukultur andererseits geht.

Welche Rolle spielen bei Ihnen im Büro BIM und KI im Rahmen der Planung und Ausführung? Wird z. B. die Grundrissplanung in Zukunft „nur noch“ über KI erfolgen?

Ich mache derzeit darüber gerne einen Witz: Seitdem alle über KI sprechen, reden wir zum Glück weniger über BIM. Das ist sozusagen das Schöne daran. Aber Spaß beiseite – natürlich sind wir sehr BIM-affin, unsere Tochtergesellschaft beschäftigt sich ausschließlich mit BIM-Prozessen. Bezüglich KI habe ich die Hoffnung, dass wir künftig so weit kommen werden, dass uns so manche Knochenarbeit abgenommen werden kann, die wir heute noch händisch abarbeiten. Denken wir an die verschiedenen Vorgaben bei unseren Planungsarbeiten für den geforderten Wohnungsbau: gefordert, nicht gefordert, Flächenbegrenzungen – bis hin zur Möblierung und der Festlegung von entsprechenden Regelabständen etc. Aber so weit sind wir noch nicht.

Bezüglich des Entwurfsprozesses halte ich nicht viel von KI-generierten Ideen. Ich bin immer noch ein Fan von Handwerk und Können. Denken wir zum Beispiel an Gottfried Böhm und seine Marienkirche in Neviges. Dieses Gebäude wurde ganz ohne Rechner gezeichnet – eine unfassbare Leistung! Heutzutage wird ein Stück Papier zerknüllt, dann gescannt und anschließend ein Gebäude daraus gemacht. Alle können plötzlich offensichtlich alles. Hier sehe ich im Umgang mit KI die Gefahr.

Wie wohnen Sie persönlich?

Ich wohne schon immer in von mir selbst gebauten Wohngebäuden. Momentan in der Erdgeschosswohnung in einer Eigentumsanlage, mit Garten auf beiden Seiten. Für mich ist dies das Optimum: mitten in der Stadt, mit Grün – und mit dem Gefühl, in einem Bungalow zu leben. Die Wohnungen über mir verfügen über tief auskragende Loggien zu beiden Seiten, sodass man im Sommer von der Hitze in den Schatten wechseln kann. Für mich ist das das Sinnbild von Wohnkomfort in der Stadt. Damals konnte man zum Glück noch so planen, weil das Thema „kompakte Wohnung“ noch nicht aufgekommen war.

Herzlichen Dank für das Gespräch!

Erschienen in betonprisma, Ausgabe 118/2025